: 中心力による運動

: 物理学基礎論 A

: 質点系の運動

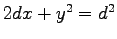

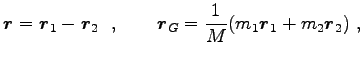

7.1 2 質点系の運動

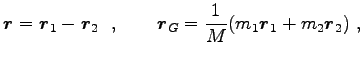

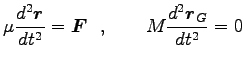

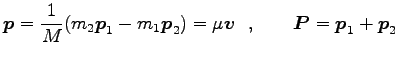

質点系の運動の特別な場合として、中心力の内力だけが働く 2 質点系の

運動を考えると、2 体系の運動方程式は一定速度の運動を続ける重心系

の運動と 2 質点の相対運動に対する 1 体問題に帰着される。

そこでは、2 質点の位置ベクトルの重心、相対変換が基本的である。

|

|

|

|

|

|

|

(0) |

ここに、 は全質量、

は全質量、

は換算質量である。

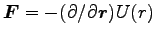

運動方程式 Eq.(6.33) は

は換算質量である。

運動方程式 Eq.(6.33) は

|

|

|

(0) |

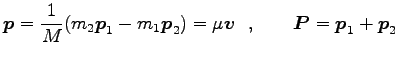

となり、外力が働かないから

一定、となる。

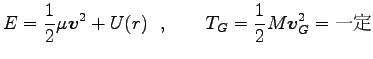

角運動量保存則は

一定、となる。

角運動量保存則は

![$\displaystyle {\boldsymbol M}^\prime=[{\boldsymbol r}\times {\boldsymbol p}]=\h...

...\qquad

{\boldsymbol M}_G=[{\boldsymbol r}_G \times {\boldsymbol P}]=\hbox{一定}$](img7.png) |

|

|

(0) |

であり、相対運動は一定平面のみで起こる。

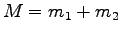

もし、内力が保存力なら、重心系でのエネルギー  は、重心運動の

エネルギーとともに保存され

は、重心運動の

エネルギーとともに保存され

|

|

|

(0) |

となる。ここに、

、

かつ

、

かつ

である。

である。

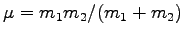

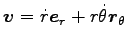

以下、相対運動だけに注目して、これを 2 次元の極座標表示で解く。

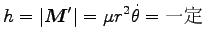

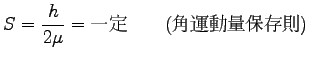

まず、内部角運動量は、

,

,

として

として

![$\displaystyle {\boldsymbol M}^\prime=\mu [{\boldsymbol r}\times {\boldsymbol p}...

...bol e}_r \times {\boldsymbol e}_\theta]

=\mu r^2 \dot{\theta} {\boldsymbol e}_z$](img14.png) |

|

|

(0) |

ここに、

![$ {\boldsymbol e}_z=[{\boldsymbol e}_r \times {\boldsymbol e}_\theta]$](img15.png) は

は  -軸方向への単位ベクトル

である。ここから

-軸方向への単位ベクトル

である。ここから

|

|

|

(0) |

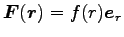

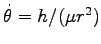

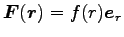

中心力を

とすると、Eq. (7.2) の相対運動の

方程式は

とすると、Eq. (7.2) の相対運動の

方程式は

![$\displaystyle \mu [\ddot{r}-r(\dot{\theta})^2]=f(r)\ \ ,

\qquad

\mu (2 \dot{r} \dot{\theta}+r \ddot{\theta})=0$](img19.png) |

|

|

(0) |

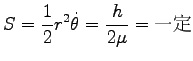

と表わされる。2 番目の式は、Eq. (7.6) の角運動量保存則と同等であり、また

次の面積速度が一定という表現と同値である。

|

|

|

(0) |

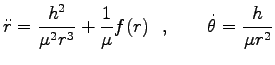

Eq. (7.6) から得られる

を Eq. (7.7) の

動径方向の方程式に代入すると

を Eq. (7.7) の

動径方向の方程式に代入すると

|

|

|

(0) |

ここで、

は角度方向の運動による遠心力の

効果を表わす。

適当な境界条件のもとに、これらの微分方程式を解けば解が求まる。

具体的には、まず 1 番目の式から

は角度方向の運動による遠心力の

効果を表わす。

適当な境界条件のもとに、これらの微分方程式を解けば解が求まる。

具体的には、まず 1 番目の式から  が

が  の函数として

求まり (

の函数として

求まり ( )、次にそれを 2 番目の式に代入

してまた別の微分方程式を解いて

)、次にそれを 2 番目の式に代入

してまた別の微分方程式を解いて

が求まる。

ここで、

が求まる。

ここで、 を消去すれば

を消去すれば  が

が  の函数として決まり、

軌道が求まることになる。ここで、角運動量の大きさ

の函数として決まり、

軌道が求まることになる。ここで、角運動量の大きさ  は

初期条件から決まる定数である。

は

初期条件から決まる定数である。

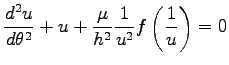

もし、軌道だけを求めるのであれば、Eq. (7.9) から時間微分を

消去して

|

|

|

(0) |

という式を導くことが出来る。ここに、 である。

万有引力

である。

万有引力

の時、これを解くと運動の

軌跡は楕円軌道 (一般には 2 次曲線) となることが分かる。

(植松、「力学」pp. 104 - 105 参照)

の時、これを解くと運動の

軌跡は楕円軌道 (一般には 2 次曲線) となることが分かる。

(植松、「力学」pp. 104 - 105 参照)

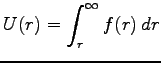

7.2 エネルギー保存則の利用 (中心力の場合の形式解)

力が保存力の時、中心力

のポテンシャルは

のポテンシャルは

|

|

|

(0) |

で与えられるから

これを

| |

|

|

|

| |

|

|

(0) |

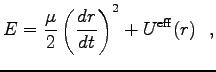

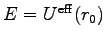

と書いて、

を動径部分の「有効ポテンシャル」という。

もとの

を動径部分の「有効ポテンシャル」という。

もとの  以外に、遠心力ポテンシャル

以外に、遠心力ポテンシャル

が

つけ加わっている。(

が

つけ加わっている。(

に

注意)

適当なポテンシャル

に

注意)

適当なポテンシャル  に対して、

に対して、 の函数として

の函数として

の

グラフを描くと、一般には

の

グラフを描くと、一般には  の小さい領域で遠心力の斥力が勝ち、

の小さい領域で遠心力の斥力が勝ち、

は転回点

は転回点  より大きいところでのみ運動が可能であることが

分かる。Eq. (7.13) から

より大きいところでのみ運動が可能であることが

分かる。Eq. (7.13) から

![$\displaystyle \frac{dr}{dt}=\pm \sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E-U^{\rm eff}(r)\right]}$](img45.png) |

|

|

(0) |

より、 は

は

を満す (一般には、一番小さな)

を満す (一般には、一番小さな)

である。

である。 はパラメータ

はパラメータ  と

と  の函数である。

まず、Eq. (7.14) を

の函数である。

まず、Eq. (7.14) を  で積分すると

で積分すると

![$\displaystyle t-t_0=\pm \int^r_{r_0} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{\mu}

\left[E-U^{\rm eff}(r)\right]}}$](img47.png) |

|

|

(0) |

より、 が

が  の函数として求まる。(

の函数として求まる。( )

次に、

)

次に、

を積分して

を積分して

![$\displaystyle \theta-\theta_0=\int^t_{t_0} \frac{h}{\mu \left[r(t)\right]^2}

\,dt$](img49.png) |

|

|

(0) |

により、 が

が  の函数として求まる。

もし、軌道だけ必要なら、

の函数として求まる。

もし、軌道だけ必要なら、

を

積分して

を

積分して

![$\displaystyle \theta-\theta_0=\pm \int^r_{r_0} \frac{\frac{h}{\mu r^2}}

{\sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E-U(r)-\frac{h^2}{2\mu r^2}\right]}}

\,dr$](img51.png) |

|

|

(0) |

これらは、保存力、かつ中心力で相互作用する 2 質点系の相対運動の解を、

形式的にではあるが、完全に与えている。

7.3 ケプラー問題 (太陽の引力のもとでの惑星の運動)

幾つかの特別な場合には、前節の積分は解析的に求まる。

それは、ポテンシャルが万有引力ポテンシャルである場合と

調和振動子

の場合である。ここでは、

前者について解を具体的に求め、ケプラーの 3 法則を導く。

簡単のため

の場合である。ここでは、

前者について解を具体的に求め、ケプラーの 3 法則を導く。

簡単のため

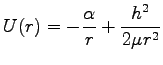

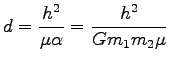

とおいて、万有引力ポテンシャルを

とおいて、万有引力ポテンシャルを

と書く。有効ポテンシャルは

と書く。有効ポテンシャルは

|

|

|

(0) |

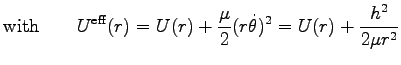

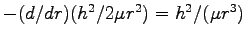

で与えられる。 で微分して、有効ポテンシャルの極小点を

求めると

で微分して、有効ポテンシャルの極小点を

求めると

|

|

|

(0) |

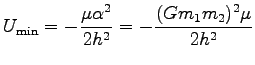

が得られる。この点における有効ポテンシャルの極小値は

|

|

|

(0) |

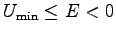

である。運動可能領域が存在するためには

|

|

|

(0) |

でなければならない。

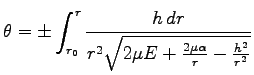

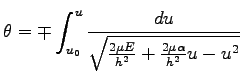

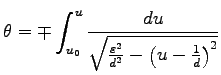

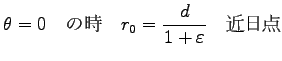

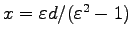

軌道の方程式を求めるために、最近接距離 (近日点) を  として、

として、

の時

の時  になる様に

になる様に  の原点を

定めると、Eq. (7.17) は

の原点を

定めると、Eq. (7.17) は

|

|

|

(0) |

となる。 として

として  の積分へ移ると

の積分へ移ると

|

|

|

(0) |

ここに、ルート記号の中は、Eq. (7.19) を用いて  で

で

の完全平方の形に書ける。更に

の完全平方の形に書ける。更に

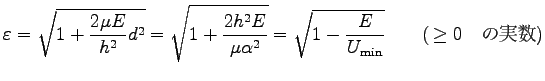

|

|

|

(0) |

と定義すると

|

|

|

(0) |

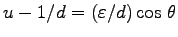

この積分は、積分変数変換

に

より、trivial となる。すなわち、

に

より、trivial となる。すなわち、

より、結局

より、結局

|

|

|

(0) |

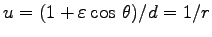

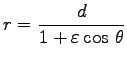

この軌跡は

を表わす。

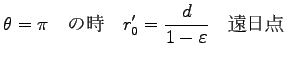

Eq. (7.27) の楕円の場合がケプラーの第 1 法則である。この時、

の条件から

の条件から

とエネルギー

とエネルギー  が

負の場合である事が分かる。また

が

負の場合である事が分かる。また

| |

|

|

|

| |

|

|

(0) |

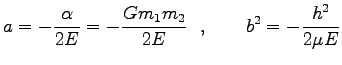

また、楕円の半長径は

.

楕円の中心から焦点までの距離は

.

楕円の中心から焦点までの距離は

である

事が分かる。すなわち、

である

事が分かる。すなわち、

は楕円の離心率である。

楕円の半短径は

は楕円の離心率である。

楕円の半短径は

となる。

となる。

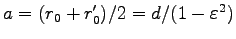

と

と  をもとの変数で書けば

をもとの変数で書けば

|

|

|

(0) |

すなわち、楕円の半長径は角運動量  にはよらず、エネルギー

にはよらず、エネルギー  だけ

による。

ケプラーの第 2 法則は「面積速度一定」であり、それは角運動量一定に

他ならない。(中心力の性質)

だけ

による。

ケプラーの第 2 法則は「面積速度一定」であり、それは角運動量一定に

他ならない。(中心力の性質)

|

|

|

(0) |

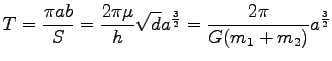

ケプラーの第 3 法則を導くには、楕円の周期を  として、面積速度一定から

として、面積速度一定から

である事を用いる。ここから

である事を用いる。ここから

|

|

|

(0) |

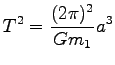

が得られる。今、太陽の質量が惑星の質量に比べて十分大きいことに

注目して

と近似すると

と近似すると

|

|

|

(0) |

となって、''公転周期の 2 乗と軌道の半長径の 3 乗の比は

惑星によらず一定'' という「ケプラーの第 3 法則」が得られる。

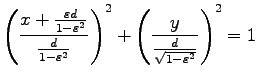

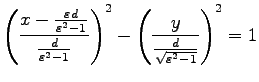

(参考) 2 次曲線の一般論

2 次曲線は、原点にとった1つの焦点と或る基準線との間の距離の

比が

となる様な点全体の集合として特徴づけられる。

今、基準線として、直交座標表示での

となる様な点全体の集合として特徴づけられる。

今、基準線として、直交座標表示での

を選ぶと

この条件は Eq. (7.26) で表わされる。これを、直交座標表示すれば

(

を選ぶと

この条件は Eq. (7.26) で表わされる。これを、直交座標表示すれば

(

,

,

)、

)、

の時

の時

|

|

|

(0) |

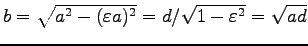

となって楕円を表わすことが分かる。ここから、

かつ

かつ

,

,

が導かれる。

また、Eq. (7.33) から、楕円の中心は

が導かれる。

また、Eq. (7.33) から、楕円の中心は

の

直線上にあり、楕円はこの軸について左右対称である事が分かる。この事は、

の

直線上にあり、楕円はこの軸について左右対称である事が分かる。この事は、

の領域にも楕円の焦点と基準線が存在することを意味し、これらに

ついても

の領域にも楕円の焦点と基準線が存在することを意味し、これらに

ついても

の比が成り立つ。ここから、二つの焦点から楕円上の

1 点を結んだ距離の和は

の比が成り立つ。ここから、二つの焦点から楕円上の

1 点を結んだ距離の和は  で一定であるという、楕円のよく知られた性質

が簡単に導かれる。一方、

で一定であるという、楕円のよく知られた性質

が簡単に導かれる。一方、

の時は、Eq. (7.26) で

表わされる曲線は放物線となり、直交表示では

の時は、Eq. (7.26) で

表わされる曲線は放物線となり、直交表示では

で表わされる。

更に、

で表わされる。

更に、

の時は、Eq. (7.26) は双曲線

の時は、Eq. (7.26) は双曲線

|

|

|

(0) |

となる。今度は、対称軸は

であり

平面の右側に再び同じ構造が現れる。双曲線では二つの焦点からの距離の

差が

であり

平面の右側に再び同じ構造が現れる。双曲線では二つの焦点からの距離の

差が  となる。

となる。

(H19.7.2 終了)

: 中心力による運動

: 物理学基礎論 A

: 質点系の運動

Yoshikazu Fujiwara

平成19年7月2日

![]() ,

,

![]() として

として

![]() のポテンシャルは

のポテンシャルは

![]() の場合である。ここでは、

前者について解を具体的に求め、ケプラーの 3 法則を導く。

簡単のため

の場合である。ここでは、

前者について解を具体的に求め、ケプラーの 3 法則を導く。

簡単のため

![]() とおいて、万有引力ポテンシャルを

とおいて、万有引力ポテンシャルを

![]() と書く。有効ポテンシャルは

と書く。有効ポテンシャルは

![]() の条件から

の条件から

![]() とエネルギー

とエネルギー ![]() が

負の場合である事が分かる。また

が

負の場合である事が分かる。また

![]() となる様な点全体の集合として特徴づけられる。

今、基準線として、直交座標表示での

となる様な点全体の集合として特徴づけられる。

今、基準線として、直交座標表示での

![]() を選ぶと

この条件は Eq. (7.26) で表わされる。これを、直交座標表示すれば

(

を選ぶと

この条件は Eq. (7.26) で表わされる。これを、直交座標表示すれば

(

![]() ,

,

![]() )、

)、

![]() の時

の時